秋分日后,早晚温差增大,燥邪易伤津液,会导致人体抵抗力下降,稍有不慎,就很容易伤风感冒,许多旧病也易复发,故有“多事之秋”之说,因此秋分养生格外重要,一定要注重“四防”。

秋季天气干燥,主要外邪为燥邪。秋分之前有夏季的余热,多表现为温燥;秋分之后,天气转凉,多呈现凉燥的特点。

肺为娇脏,喜润而恶燥,秋季燥邪较盛,容易导致口干咽燥、干咳无痰等肺津受伤的症状,秋季养生尤其要注意养阴润肺,应多吃润燥食品,如梨、荸荠、柚子、银耳、甘蔗、百合等,以此来抵御燥邪对肺的伤害。

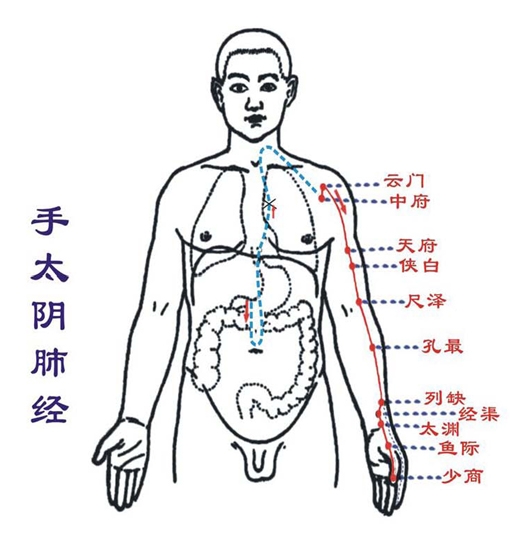

同时,平时可以多按揉手太阴肺经,沿肺经循行之处,从中府穴至拇指指端的少商穴方向顺经按摩,对调节肺经气血有较好作用,同时能预防肺部疾病的发生。在顺经按摩时可着重按揉少商、鱼际、太渊、经渠、尺泽等肺经五输穴。

在中医来看,四肢无力、神疲懒言、口干舌燥等都是秋乏的表现。长夏消耗太多人体气血,天气凉快后,人体进入一个生理休整阶段,一些潜伏在夏季的症状也就随之出现,机体会产生一种莫名的疲惫感。那么我们该如何解除秋乏呢?

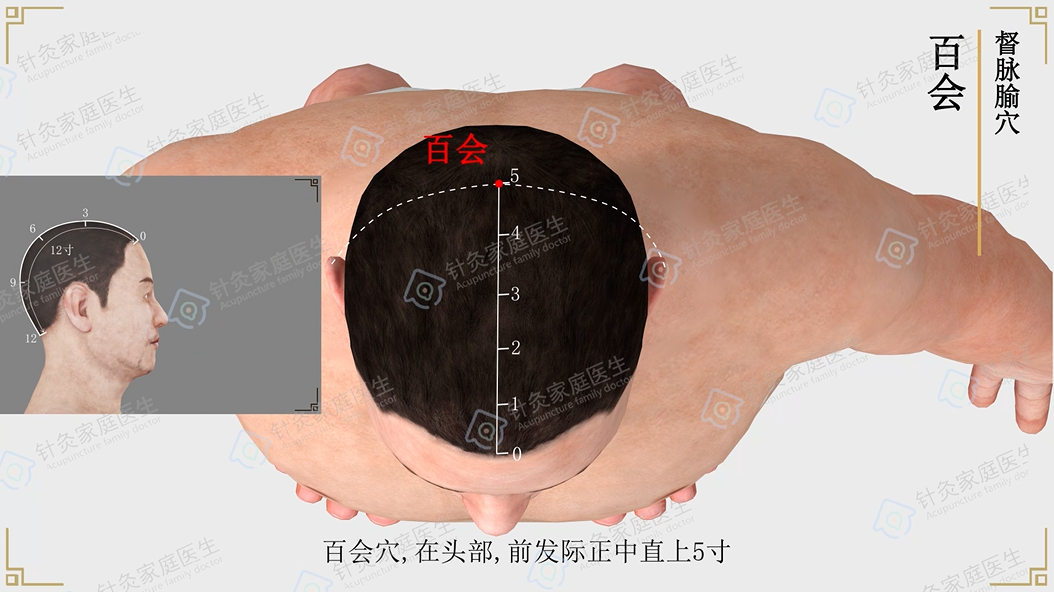

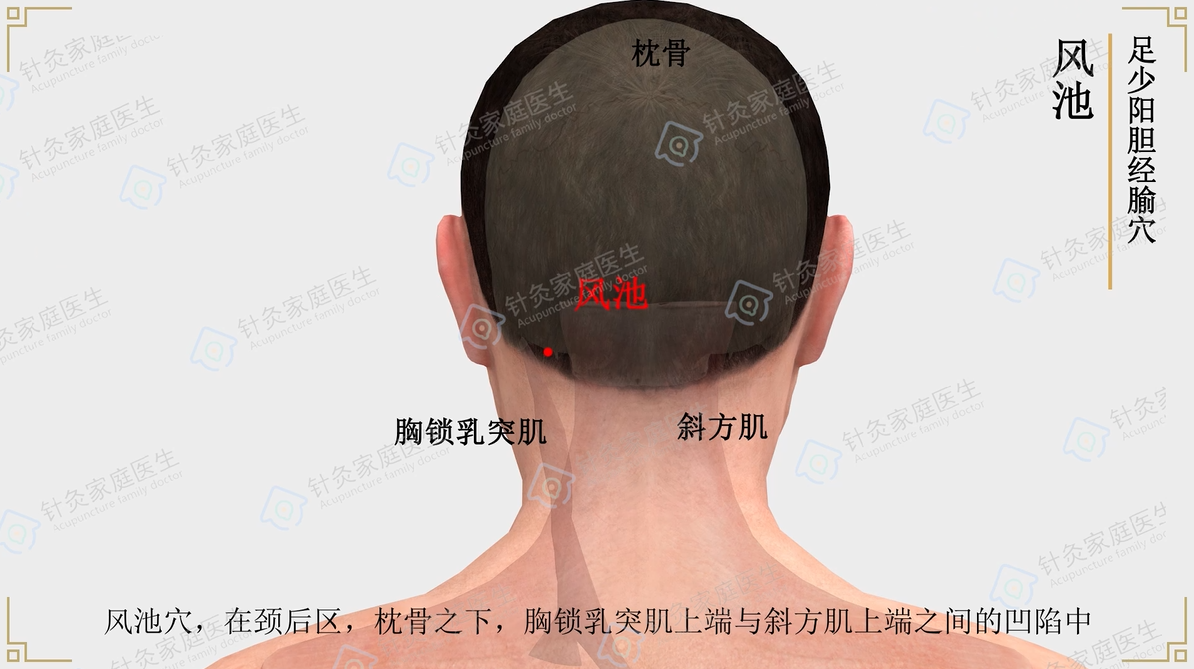

穴位按摩提神醒脑

适当按摩头部的太阳穴、百会穴、风池穴可以提神醒脑、升举阳气。按摩时用拇指指腹环形转动按揉,以有酸胀感为宜。

每天保证充足的睡眠也有利于化解秋乏,争取晚上10点前入睡,中午可适当午睡20分钟。

俗话说“春捂秋冻,不生杂病”,秋分之后穿衣要顺应“阴津内蓄,阳气内收”的需要,薄衣御寒,遇凉不要过多添衣,循序渐进练习 “ 秋冻 ”,让人体慢慢地适应由热到凉的变化,能够增强应激和耐寒能力,以免身体突然受凉生病。

适当秋冻是一种有效的养生方法,但并不是全身各个器官都适合“秋冻”!

不冻头:防头痛、脑梗、感冒

中医认为,头作为人体“诸阳之会”,是全身阳气最旺盛的部位之一。秋风寒凉,猛吹头部在带走大量阳气的同时还会使寒邪入侵,可能会导致头部血管痉挛,引起感冒、偏头痛、血栓脱落,甚至脑梗。所以心脑血管病人尤其要提高警惕,外出时最好戴帽子,洗头时用水要比平时热一点。

不冻肚:防腹痛、腹泻、消化不良

中医称肚脐为神阙穴,温暖这个穴位可以鼓舞机体阳气,特别是脾胃虚弱,怕冷、易腹泻的人,要特别注意这个部位的保暖,可以采用肚脐热敷的方法驱寒助阳。

日常要注意穿衣不要露肚脐和腰;晚上睡觉要盖住肚子;如果已经受凉,可以艾灸神阙穴,或者用热水袋热敷,再喝点姜糖水。

不冻脚:防寒邪入侵、旧病复发

脚是人体上离心脏最远的部位,因此血液流经的路程也最长。而脚又汇集了全身的诸多经脉,所以人们常说“脚冷,则冷全身”。

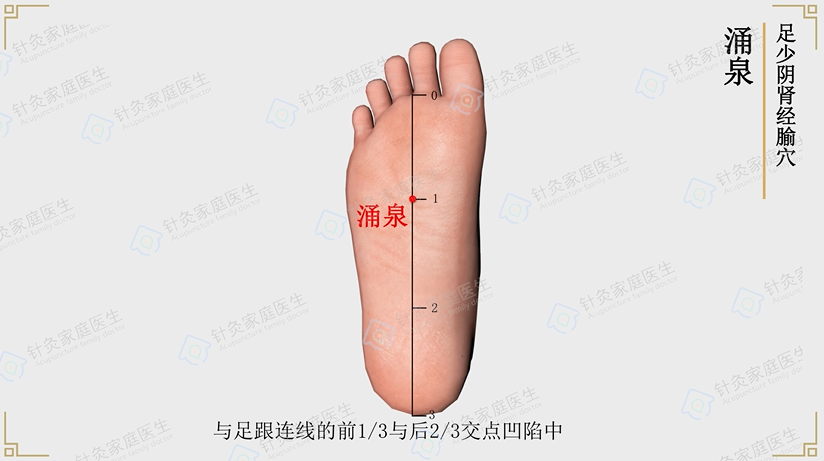

足部的保暖工作不能忽视,建议把凉鞋收起来,或者穿上棉袜;晚上尽量泡泡脚,同时按揉涌泉穴,能降压、安眠、补肾、暖脚。

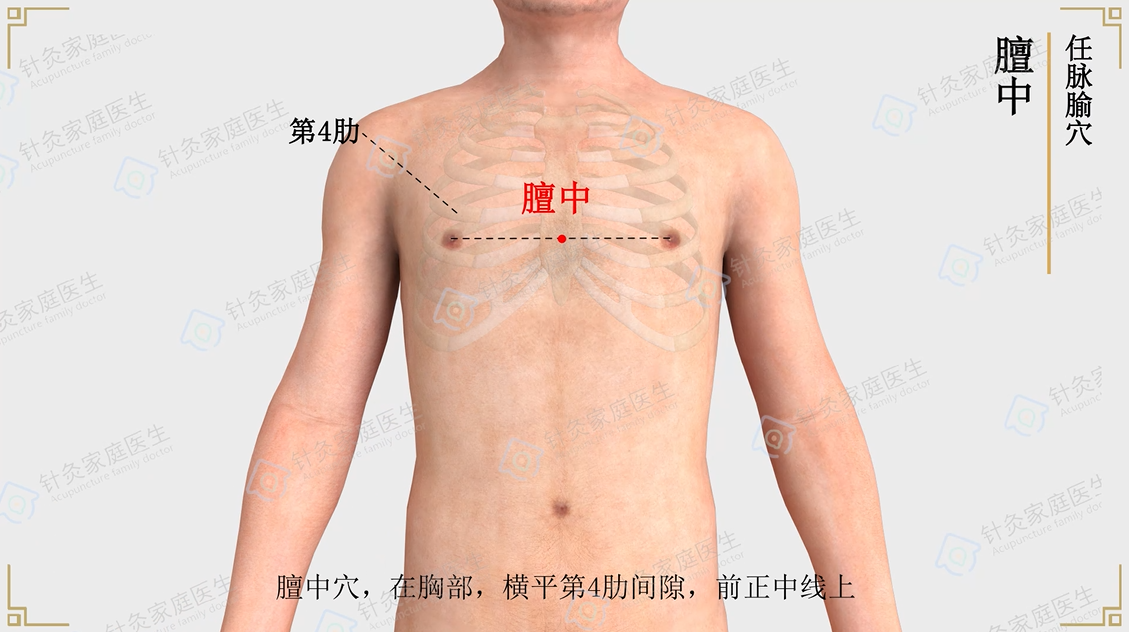

“自古逢秋悲寂寥”,尤其是气候清冷、枝叶凋零的时候,人们心里总会出现莫名的惆怅、悲伤,从中医角度讲,肺在志为忧,肺气比较虚的人,悲秋的情绪会更加明显,而忧伤悲愁又会再次消耗肺气,形成恶性循环。此时大家可以按摩我们人体的开心穴——膻中穴,能够疏通气机,解郁开怀,从而拯救悲伤情绪!

户外登高望远等秋游活动也是不错的选择,不仅可以改善人体的血液循环,增加肺活量,还能激发快乐和活力,消散不良情绪。

* 注意:由于每个人的体质不同,具体的效果也会有区别。

* 图文来源于网络,如有侵权请联系删除。